歯周病とは

今や、歯周病は30代以上の国民の8割は罹患していると言われているほど一般的な病気です。

今や、歯周病は30代以上の国民の8割は罹患していると言われているほど一般的な病気です。

歯周病は「サイレントキラー」と呼ばれるほど自覚症状が乏しいため、気付いた時には歯の保存が厳しく、抜歯しなくてはならないということも珍しくありません。

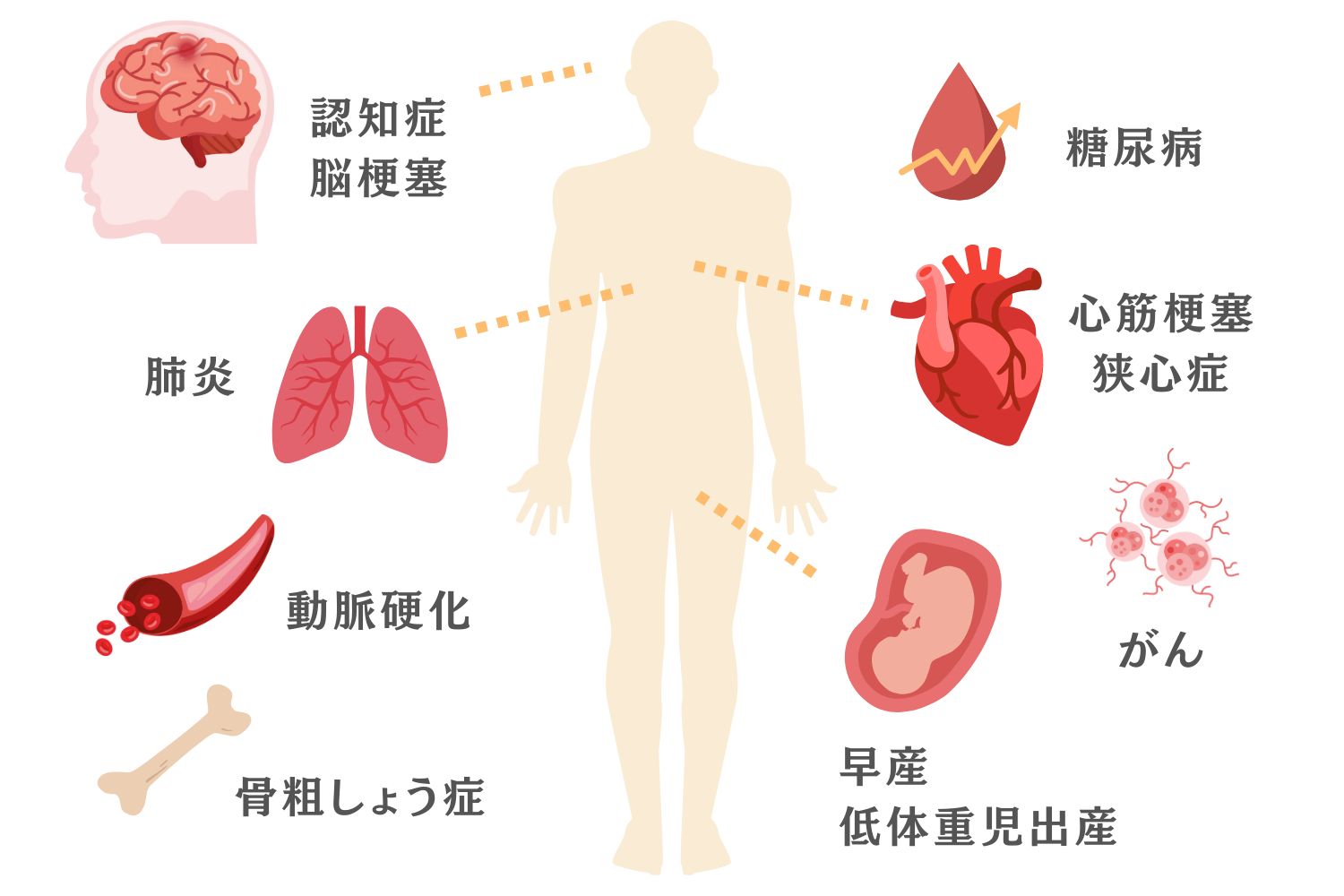

全身疾患との関係性も近年の研究で盛んに報告されており、早めの治療を行うことで健康寿命が伸びることが期待されます。また、歯周病は一度罹患してしまうと一生を通じてのメンテナンスが必要となります。

最悪、抜歯しなければならないこともあるため、予防と早期の治療が大切です。

当院では、歯周病治療に力を入れています。

保存が難しい歯でも保険診療外とはなりますが、再生治療など高度なオプションを用いて歯の温存を試みることも可能ですのでお気軽にご相談ください。

歯周病の症状例

- 歯茎からの出血

- 口臭

- 口の中がネバネバする

- 歯茎が腫れる

- 歯茎が下がった

- 歯がグラグラする

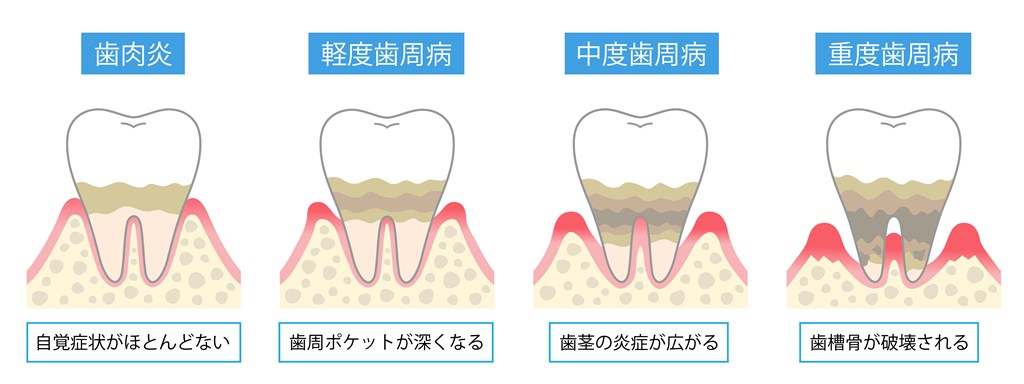

歯周病の進行について

歯周病は進行してしまうと歯の周りの骨が減り、放置すると歯がグラグラになり、最終的には抜け落ちてしまいます。したがって、歯周病は早期発見・早期治療が重要です。

歯周病についての知識を身に付け初期症状に気付き、適切な治療を受けることが大切です。

当院の歯周病治療について

歯周病治療の基本は、原因である細菌を除去することです。

初期の段階では、治療方法は比較的シンプルですが進行してポケットが深くなると、外科的な処置が必要になります。

また、歯周病の発症・進行には、プラーク以外にも喫煙や糖尿病なども大きく影響しますので、これらに対する治療も必要となります。

治療期間は、歯周病の進行度により異なり、基本治療でポケットが浅くなり歯周外科治療の必要が無ければ、治療期間は通常、2~3か月程度です。ポケットが深く歯周外科治療が必要な場合は、治療期間は長くなります。

インプラントやその他の補綴処置も伴う場合は完了までに数年単位でかかる場合がございます。

Step1診査・診断

下記診査後、結果をもとに診断を行い、治療計画を立てます。

- プロービング

プローブという器具を使って、歯周ポケットの深さを確認します。 - レントゲン診査

歯槽骨(顎の骨)の状態を確認します。 - 口の中の汚れのチェック

プラークや歯石の付着状況を確認します。 - 喫煙について

1日に吸うタバコの本数と喫煙歴について問診します。 - 全身疾患についての問診

特に、糖尿病など歯周病に関連する全身疾患の有無と既往について問診します。

Step2初期治療

上記診査により歯肉炎あるいは歯周炎と診断された場合、基本治療を行います。

ブラッシング指導

自宅で行うセルフケアの質を高めるために、適切な歯の磨き方を指導します。

きちんと磨けるようになることが、将来的に歯を長持ちさせる上で最も重要です。

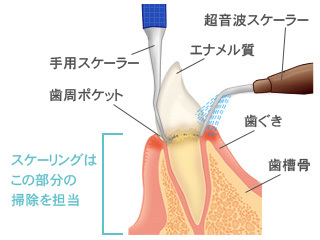

歯石除去

歯石とは、プラークが石灰化してかたくなったものです。歯石は歯ブラシでは除去できないため、専用の器具で除去します。歯石には、歯肉より上にある歯石(縁上歯石)と、歯肉の下に隠れている歯石(縁下歯石)があります。

歯石とは、プラークが石灰化してかたくなったものです。歯石は歯ブラシでは除去できないため、専用の器具で除去します。歯石には、歯肉より上にある歯石(縁上歯石)と、歯肉の下に隠れている歯石(縁下歯石)があります。

ポケットが深くなると、縁下歯石が歯根表面に付着しますが、歯肉の下に隠れていて直接見えないので、専用の器具を用いて手探りで除去します。

これは全部で6回ほどかかる場合があります。

修復物(被せ物・詰め物)のチェック

修復物が歯にぴったり合っていないと、段差やギャップができて、プラークや歯石が付着しやすくなります。このような場合、段差やギャップをなくすため修復物の形を修正するか、修復物を新しく作りなおします。

咬み合わせのチェック

歯周病治療の基本はプラークコントロールですが、咬み合わせが悪く一部の歯に大きな負担がかかると歯周病が悪化することがあります。このような場合、咬み合わせの調整を行います。

Step3再評価(初期治療後)

基本治療を行った後、患者さんのプラークコントロール、歯肉の状態をチェックし、再度ポケットを測ります。患者さんの清掃状態・歯肉の状態が良く、ポケットが浅くなれば、メンテナンスに移ります。

患者さんの清掃状態が良いにもかかわらず、ポケットが深い場合は歯周外科治療を行います。

歯周外科治療

基本治療でポケットが改善しない場合には、外科的な治療を行います。

歯肉を切開し、歯根を露出させて、歯根に付着した歯石や汚れを除去します。

歯周外科治療では、歯肉の下に隠れていた歯石を実際に目で見て除去することができるので、確実に細菌を除去できます。

また、治癒後はポケットが浅くなるので、プラークコントロールが行いやすくなるというメリットがあります。

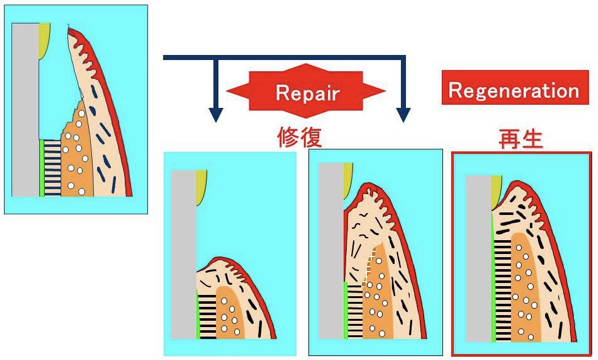

歯周組織の再生治療

歯肉炎は、歯肉のみに炎症があり骨の吸収はありませんので、適切な治療を行うことによって元の健康な状態に戻すことができます。

一方、歯周炎ではすでに骨が減ってしまっており、治療を行うことで歯肉は健康な状態になっても、一度失われた骨は元通りにはなりません。しかし再生治療によって、失われた歯周組織を取り戻すことが可能になっています。

再生治療は、歯周外科治療時に行われ、歯槽骨の再生やポケットの更なる改善が見込まれます。

Step4再評価(歯周外科後)

歯周外科治療を行った後、再度患者さんのプラークコントロール、歯肉の状態をチェックし、ポケットを測ります。患者さんの清掃状態・歯肉の状態が良くポケットが浅くなれば、メンテナンスに移ります。

Step5メンテナンス

治歯周病治療により健康な歯肉を取り戻した後は再発を防ぐため、定期的なメンテナンスを行います。メンテナンスの頻度は、患者さんの清掃状態や歯周病の度合いにより異なります。通常、3~6か月に一度のメンテナンスを行います。

歯周病と全身疾患の関係

歯周病は様々な全身疾患との関係性があり、全身に多くの影響を与えることが研究で明らかになってきています。

歯周病は様々な全身疾患との関係性があり、全身に多くの影響を与えることが研究で明らかになってきています。

口腔内を健康に保つことが全身の健康において重要です。

毎日の食生活を含めた生活習慣を見直し、歯周病を予防する事が全身の生活習慣病を予防することにつながります。

歯医者は口腔内の変化をみる事のできるプロです。

口腔ケアも自分一人できちんと行うのは難しいと言われています。年に4回は定期検診を受診し、生活習慣も含め口腔内のケアを受けるようにしてください。

歯周再生治療

歯周病が進行すると、歯肉や歯槽骨などの歯周組織が破壊されてしまいます。歯周病治療により進行を止め、歯肉の状態を改善する事は可能ですが、一度失われた組織を元の状態に戻すことはできません。

歯周病が進行すると、歯肉や歯槽骨などの歯周組織が破壊されてしまいます。歯周病治療により進行を止め、歯肉の状態を改善する事は可能ですが、一度失われた組織を元の状態に戻すことはできません。

つまり歯周病治療が成功すると、歯肉の腫れや出血はなくなりますが、一度減った骨は再生しませんので、進行した歯周病では歯はぐらぐらのままの事があります。

しかし、歯周組織再生治療「エムドゲイン」により、骨を含む歯周組織の再生が可能な場合があります。