「歯医者は歯が痛くなってから行く場所」と考えていませんか?実は、その考え方こそが、将来的に歯を失うリスクを高めているかもしれません。現代の歯科医療では、問題が起きてから治療する「対症療法」から、問題が起きないように管理する「予防」へと、その中心的な考え方が大きくシフトしています。

その予防処置の中心となるのが歯科衛生士さんで、当院は歯科衛生士の教育に非常に力を入れています。

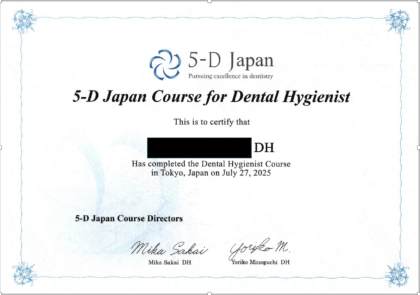

先日も今現在歯科会でNo.1の勉強会と言っても過言ではない5D Japanの勉強会に当院所属の衛生士が参加してきました。(個人情報保護で名前は隠しています)

すぐにスタッフ達に知識を落としこんで今現在最新のエビデンスに沿った予防についての知識とテクニックを患者様に提供できるようにしています。

改めて歯を失う二大原因である虫歯(う蝕)と歯周病は、どちらも予防が可能であり、一度進行してしまうと元の健康な状態に完全に戻すことが難しいからです。

今回この記事では、各種診療ガイドラインに基づき、なぜ予防が大切なのか、そして具体的に何をすれば良いのかを専門的に解説します。

■ なぜ、治療を繰り返すと歯は失われるのか?

虫歯治療を例に考えてみましょう。虫歯を削って詰め物をする治療は、あくまで失われた部分を人工物で補う修復であり、歯そのものが再生したわけではありません。そして、残念ながら人工物には寿命があり、詰め物と歯の境目から再び虫歯になること(二次う蝕)は少なくありません。治療を繰り返すたびに歯は削られ、失われる部分が大きくなり、最終的には抜歯に至るケースが多くあります。

歯周病も同様です。歯を支える骨(歯槽骨)が溶かされてしまう病気ですが、一度溶けた骨を完全に元通りに再生させることは非常に困難です。

つまり、歯を守るための最善の策は、そもそも治療が必要な状態にしないこと、すなわち「予防」なのです。

■ 予防の二本柱:「セルフケア」と「プロフェッショナルケア」

歯の予防は、ご自身で行う「セルフケア」と、歯科医院で定期的に受ける「プロフェッショナルケア」の両輪で成り立っています。

1. プロフェッショナルケア:SPTの絶大な効果

プロフェッショナルケアの核心は、SPT(サポーティブペリオドンタルセラピー)またはメインテナンスと呼ばれる定期的な管理です。これは、治療が終了した後の健康な状態を維持し、病気の再発を防ぐための極めて重要なプログラムです。

日本の『歯周治療のガイドライン 2022』では、「SPTは歯の喪失を減らすために有効か?」という問いに対し、「SPTを行うことは有効であると強く推奨する」と結論付けています (日本歯周病学会, 2022)。

実際に、スウェーデンのアクセルソンとリンデによる30年間の長期研究では、定期的なメインテナンスを受けていたグループは、受けていなかったグループに比べて、歯を失う本数が劇的に少なかったことが報告されており、これは予防歯科の有効性を示す金字塔的な研究として知られています (Axelsson and Lindhe, 1981)。

SPTでは、専門家が以下のことを行います。

-

口腔内診査: 歯周ポケットの深さ、歯ぐきの炎症、噛み合わせなどをチェックし、病気の兆候を早期に発見します。

-

専門的機械的歯面清掃(PMTC): ご自身の歯磨きでは除去しきれない、細菌の塊である「バイオフィルム」を特殊な機器で徹底的に除去します。

-

セルフケア指導: 磨き残しの多い場所を指摘し、より効果的な歯磨きの方法や補助的清掃用具(フロス、歯間ブラシ)の使い方を指導します。

2. セルフケア:毎日の習慣が未来を決める

欧州歯周病連盟(EFP)のガイドラインでは、歯周病治療の最初のステップとして、患者さん自身による適切な口腔衛生の確立が不可欠であるとされています (Sanz et al., 2020)。

-

歯間清掃の徹底: ガイドラインでは、歯ブラシだけでは歯と歯の間のプラーク(歯垢)を60%程度しか除去できないため、歯間ブラシやフロスの使用を強く推奨しています。

-

フッ化物の活用: フッ化物配合の歯磨剤は、歯の質を強くし、虫歯菌の活動を抑える効果が科学的に証明されており、セルフケアの必須アイテムです。

■ 見過ごせないリスクファクター:喫煙と糖尿病

予防を考える上で、生活習慣の見直しも欠かせません。特に歯周病においては、喫煙とコントロール不良の糖尿病が二大リスクファクターとして知られています。

-

喫煙: 喫煙は歯ぐきの血流を悪化させ、歯周病の進行を早め、治療効果を著しく低下させます。『歯周治療のガイドライン 2022』では、喫煙者に対して禁煙指導を行うことが推奨されています (日本歯周病学会, 2022)。

-

糖尿病: 血糖値のコントロールが悪いと、体の防御反応が低下し、歯周病が悪化しやすくなります。逆に、歯周病を治療すると糖尿病の血糖コントロールが改善することもあり、両者は密接に関連しています。『糖尿病患者に対する歯周治療ガイドライン 2023』では、両方の疾患を持つ患者への医科歯科連携の重要性が強調されています (日本歯周病学会, 2023)。

■ まとめ:未来の自分への最高の投資

歯の健康は、単においしく食事ができるだけでなく、全身の健康、そして生活の質(QOL)そのものに直結します。治療のために時間とお金を費やすのではなく、予防のために投資するという考え方へシフトすることが、生涯にわたりご自身の歯で健康に過ごすための鍵となります。

まずは、信頼できるかかりつけの歯科医院を見つけ、定期的なメインテナンスを始めることからスタートしてみてはいかがでしょうか。それが、未来のあなた自身、またお子様の場合は連れてくることで最高のプレゼントになるはずです。

当院では最新のエビデンスとテクニックに沿って大人から子供まで充実した処置を提供しています。

お気軽にご相談ください。

引用文献

-

Axelsson, P. and Lindhe, J. (1981) ‘The significance of maintenance care in the treatment of periodontal disease’, Journal of Clinical Periodontology, 8(4), pp. 281–294.

-

日本歯周病学会 (2022) 『歯周治療のガイドライン 2022』, 医歯薬出版株式会社.

-

日本歯周病学会 (2023) 『糖尿病患者に対する歯周治療ガイドライン 改訂第3版 2023』, 医歯薬出版株式会社.

-

Pjetursson, B. E. et al. (2012) ‘Peri-implantitis susceptibility as it relates to periodontal therapy and supportive care’, Clinical Oral Implants Research, 23(7), pp. 888–894.

-

Sanz, M. et al. (2020) ‘Treatment of stage I–III periodontitis – The EFP S3 level clinical practice guideline’, Journal of Clinical Periodontology, 47(S22), pp. 4–60.