「外来環」とは?感染予防のための衛生的な環境体制が

整っている歯科医院のみ、

厚生労働省から認定される制度です。

「外来環」に認定されるためには?

緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が 1 名以上配置されていること。

歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ 1 名以上配置されていること。

診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前 の連携体制が確保されていること。

歯科用吸引装置等により歯科ユニット毎に歯牙の切削や義歯の調整、歯の被せ物の 調整時等に飛散する細かな物質を吸収できる環境を確保していること。

患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。また、自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわかる院内掲示を行なっていること。

当該保険医療機関の見やすい場所に、緊急時における連携保険医療機関との連携方法やその対応等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。

このような設備を整え、

より良い治療提供に努めています

外来環の施設基準に必要な設備と条件があります。

当院は、外来環の認定基準を満たすだけでなく、

より安全で安心の治療をご提供できるよう、

次のような設備を導入しており、常にアップデートに努めています。

-

オートクレーブ(高圧蒸気滅菌器)

当院は、ヨーロッパ規格EN13060で「クラスB」に該当する、

医科水準の滅菌が可能なオートクレーブを導入しています。

治療器具の衛生管理は、治療の安全性に大きく影響するため、

オートクレーブの導入はもちろん、徹底した衛生体制を整えています。

-

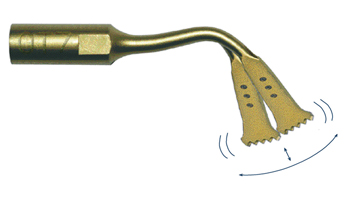

口腔外バキューム

口腔外バキュームは、空気中に浮遊している唾液を含む飛沫、微細な切削片などを吸引する機器です。吸引力が強く、目に見えない空気中の飛沫や粉塵が拡がるのを防ぎます。

-

生体情報モニタ

血圧や脈拍数、血液中の酸素飽和度などを生体情報モニタで確認しながら、歯科治療を進めていきます。インプラント手術や、持病をお持ちの方の治療で使用し、全身管理を行いながら安全な治療に努めています。

-

AED(自動体外除細動器)

AEDは心臓に電気ショックを与えて、正常な状態に戻す医療機器です。誤飲や誤嚥、体調の急変など、万一の事態に備え、AEDを設置しています。また、万一の時に適切な初期対応が行えるよう、研修を受けたドクターが在籍しています。

-

パルスオキシメーター

バルスオキシメーターとは、動脈血酸素飽和度と脈拍数を測定できる機器です。インプラント治療をはじめ、外科的な処置が必要な方の全身管理に用います。

-

酸素ボンベ・酸素マスク

当院では、高齢の方、持病をお持ちの方にも治療を受けていただいていますが、体調の急変はいつ起こるかわかりません。万一の時に初期対応が行えるよう、使用方法をスタッフに指導しています。

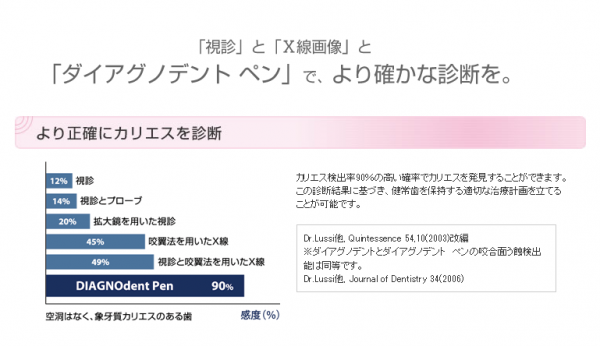

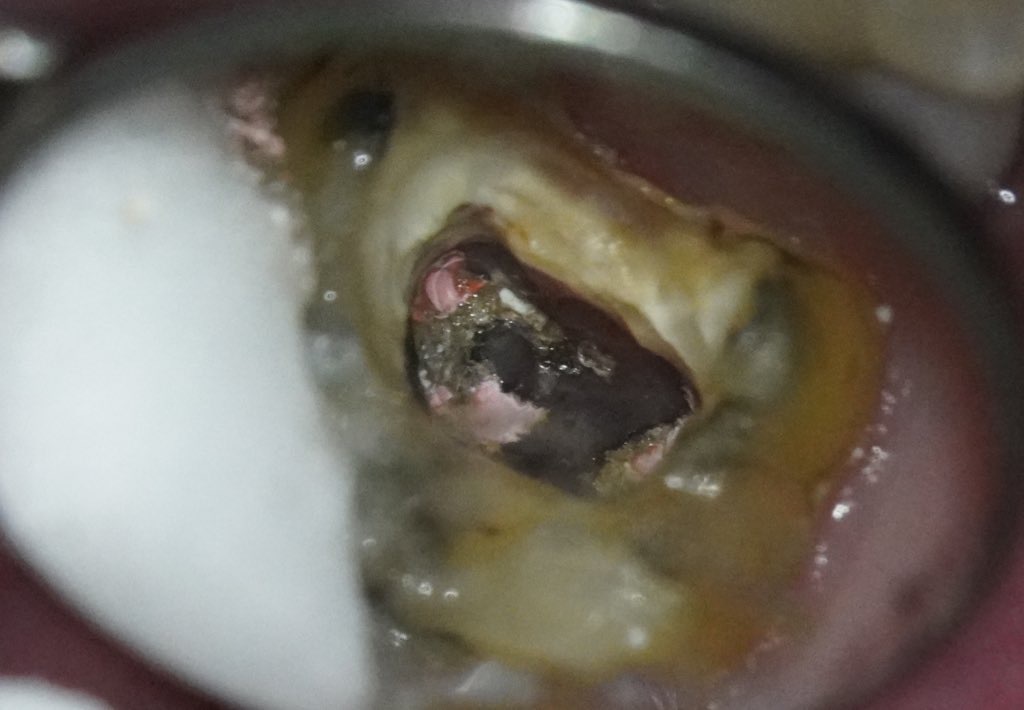

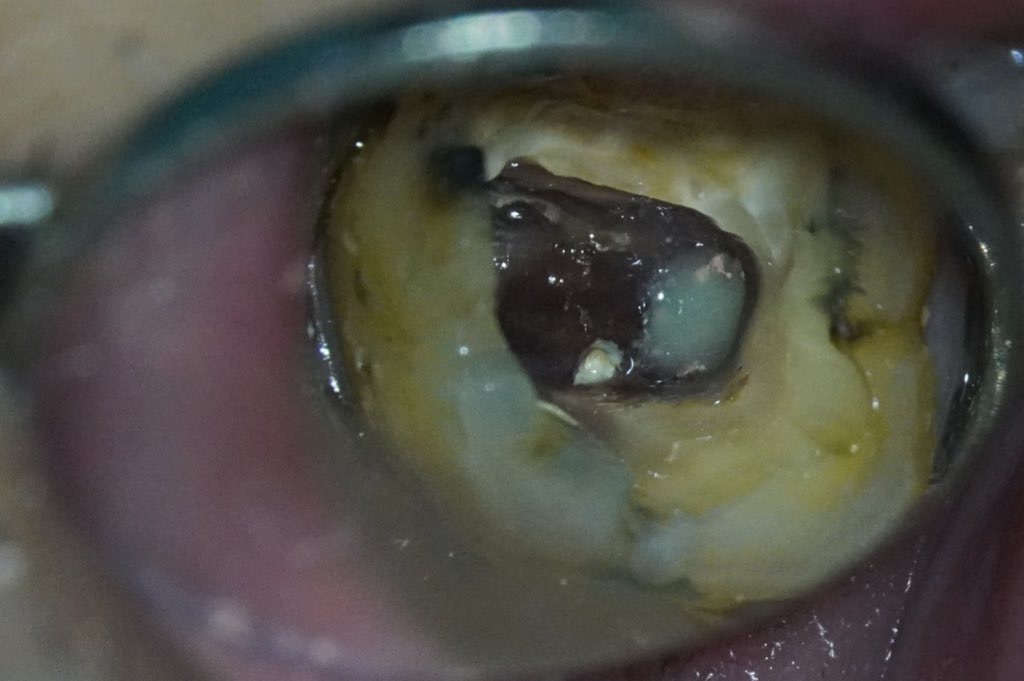

ダイアグノデントペンは、歯面に655nm のレーザー光を照射することで起こる蛍光反射を測定しむし歯を検出します。視診やX線診断に加え歯質を数値で判断でき、適切な治療計画を立てられます。また光を当てるだけなので全く痛みがなく妊婦さんや小児でも問題なく測定できる装置です。

ダイアグノデントペンは、歯面に655nm のレーザー光を照射することで起こる蛍光反射を測定しむし歯を検出します。視診やX線診断に加え歯質を数値で判断でき、適切な治療計画を立てられます。また光を当てるだけなので全く痛みがなく妊婦さんや小児でも問題なく測定できる装置です。