おとなの検診

おとなの歯科検診実施期間です。当院では感染対策を万全にして診療を行っております。

5年に一度の機会です。虫歯の有無、歯周病の有無を調べ、早期治療に繋がります。

西大島駅と南砂町駅の中間地点である東京都江東区北砂、砂町銀座にある砂町北歯科は、歯を残す事を重視した高品質の総合歯科治療を提供する歯科医院です。歯周病治療、インプラントや精密根管治療やセラミック治療に強く、やり直しの少ない根管治療を提供しています。セカンドオピニオンや小児歯科治療なども対応しています。

動的治療(歯を動かす治療)が終了した後、きれいになった歯並びを安定・維持させるためにリテーナー(保定装置)を装着します。この期間中にリテーナーの装着を怠ったために後戻りをしてしまうケースがもっとも多いです。

そのため、しっかりとリテーナーを装着することで後戻りのリスクを大きく軽減できます。

特に小児矯正治療後、きれいに並んだことに満足し、リテーナーを使わないというのは

大きな間違いです。

この保定期間も含めての矯正治療です。

せっかくお金をかけたのに後戻りしてしまった

という場合もありますが、保定期間は患者様の協力も非常に大切です。

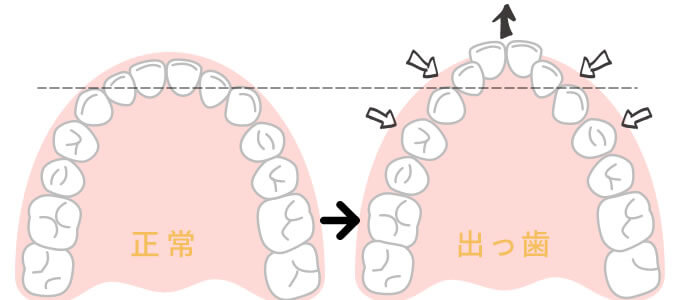

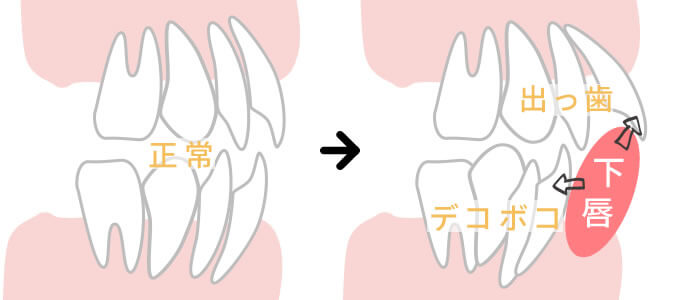

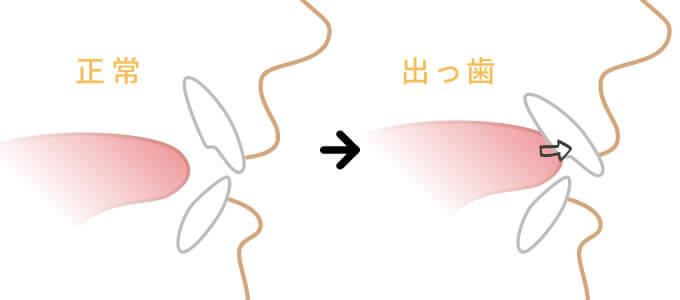

歯並びを悪くする口腔習慣・生活習慣を「態癖(たいへき)」と言います。

「口呼吸」「唇の巻き込み・舌の癖」「頬杖・横向き寝・うつぶせ寝」などの態癖が無意識に行われることで、継続的に力が掛かり、せっかくきれいに並んだ歯がまた動いてしまうのです。

態癖の力は矯正装置の力の数倍と言われており、歯は簡単に動いてしまいます。

今現在コロナウイルスにより、院内感染対策についてクローズアップされるようになっています。

当院では以前より「安心・安全な歯科医療を提供する」という理念に基づき、院内感染予防を重視して診療しています。

具体的には、

1.スタンダードプリコーション

米国防疫センターの提唱する感染予防対策にしたがって診療をおこないます。

2.厳重な消毒滅菌工程

使用する医療器具は全て滅菌や薬液消毒をします。

滅菌工程は、薬液消毒→超音波洗浄→高圧蒸気滅菌という3段階の厳重なシステムを採用しています。

3.歯を削る器具の内部も清潔に

専用の洗浄器を使用して、歯を削る器具の内部まで洗浄します。

4.消毒滅菌できないものは使い捨て

患者さんごとに手袋、コップ、エプロンなどは使い捨て(ディスポユーズ)です。

5.診療室内の空気も清潔に

空気清浄機4台が常に作動しており、治療空間もクリーンに保つよう心がけています。

6.院内感染対策のための研修

スタッフ全員に院内感染予防に関して定期的な研修を義務づけています。

標準予防策 Standard Precautionsとは、1996年、米国防疫センター(CDC)が提唱した感染予防策で、現時点での感染予防の考え方の基本となるものです。

●考え方

●対象

●目的

●利点

●要点

歯を失うと、どのような悪影響があるでしょうか。まず認知症にかかりやすくなります。

愛知県知多半島で、65歳以上の高齢者を対象にした面白い調査結果があります。この調査では、高齢者を3~4年間追跡調査。自分の歯が多く残っている人や、歯が少なくなっていたとしても義歯(入れ歯)などで咀嚼を補っている人は、反対に歯が少ない人や義歯(入れ歯)を入れていない人に較べて認知症を発症するリスクが低いとわかりました。

下記の図は、歯(または義歯)の使用状況と認知症の罹患との関連性をグラフ化したものです。これによると歯を失い義歯を使用していない場合、歯が20以上残っている人や、歯がほとんどなくても入れ歯により噛み合わせが回復している人と比較して、認知症の発症リスクが最大1.9倍になるとわかります。

次に、転倒しやすくなります。歯が19以下で義歯を使用していない人は、歯が20以上ある人と比較して、転倒リスクが最大で2.5倍にまで高まります。転倒すると、約1割の高齢者は骨折をします。骨折をきっかけにして、要介護状態になってしまうことも。

特に下半身の骨折(代表的な骨折は「大腿骨頸部骨折」)は、寝たきり生活の原因になるため、注意が必要です。実際、「要介護」と認定される原因の約1割は「骨折・転倒」です。

北砂は非常に高齢化が進んでいるエリアで、入れ歯でうまく噛めないという患者様も多くいらっしゃいます。

そんな患者様にも総義歯でも最高の選択肢をという考え方をしております。

費用はかかりますが、理想の総入れ歯を作りたいという方お問い合わせくださいませ。

よく年齢が年齢ですから歯周病になるのは仕方ないとおっしゃる方もいらっしゃいますが、

実際はそんなことはなく定期的なメンテナンスにより歯周病や虫歯は防げるものです。20代、30代の早いうちからメンテナンスを行なっていくことにより、歯の喪失を防ぐことができます。

何も問題がない方で3ヶ月に一度が目安となります。さらにご自身でもかなりしっかり歯を磨けていて、これまでも虫歯にほとんどなったことない噛み合わせもとても綺麗な人なら半年に一度でもいいかもしれません。

しかしながら、現実的には今現在30代以上の8割が歯周病と言われており。2ヶ月に一度、毎月という方が多いのも事実です。

まずはそもそも病気にならないという意識を持つことが大切となります。

例えば長い長い、歯科治療終了後も生涯健康な歯と口の環境を維持するためには、むし歯と歯周病のどちらもバイオフィルム感染症のため、歯科医院で定期的にバイオフィルム(下図参照)の除去とリスクアセスメント(各種検査・撮影など)を行うことが必要です。むし歯は削って詰めれば終わりではありません。その部分は日常的にむし歯になりやすい環境のため、治療後に以前と同じホームケアでは、むし歯が再発する可能性が高いのです。また、歯周病は治療により治癒または病状が安定していても再発しやすい病気です。むし歯も歯周病も、再発を防ぎ健康な状態を維持するためには、定期的に歯科医院で検査をして、歯科衛生士によるメインテナンスを受け、ホームケアの不備を教えてもらうことが大切です。

患者さんの中には、「歯科検診」と「メインテナンス」を混同している方がいますが、「歯科検診」は病気を早期に発見して早期に治療することを目的とした検査です。一方「メインテナンス」は、健康な歯と口の状態を維持するための健康管理です。その内容は、1つには悪くなっていないか、あるいは悪くなるようなことが起こっていないかを問診や検査によって歯と口の状態を確認することです。もう1つの目的は、健康な状態を長期的に維持するために、歯科衛生士によるプロフェッショナルケアとホームケアへのアドバイスです。

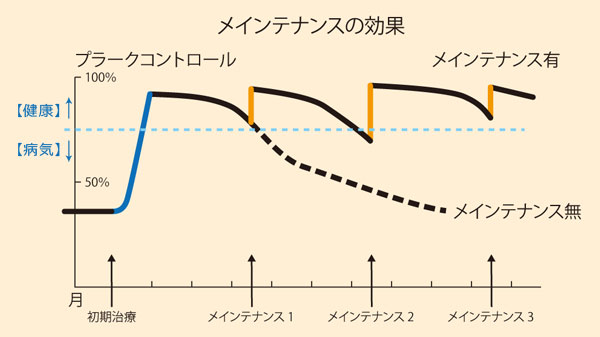

定期メインテナンスによる健康な状態を維持する概念図

概念図の線は、定期的なメインテナンスを受けることで歯と口の健康が継続的に健康な状態を維持できることを示しています。メインテナンスを受診するにあたり大切なことは、メインテナンスを受ける間隔(=定期的)です。

メインテナンスの間隔は、初診時の疾患の程度、治療後の歯周組織やホームケアの状態、全身疾患の有無などをもとに決めます。患者さん個々の状態で変わってきますが、一般的には約2〜3ヶ月ごとのメインテナンスが効果的とされています。

このようなことから「歯科検診」だけでは歯と口の健康は維持できないことが理解できます。

最初の表でも取り上げたようにしっかりとメンテナンスを継続することにより、歯の喪失を防ぐことにより患者様のQOLの向上も期待でき、糖尿病や脳卒中、アルツハイマーなども関係あると言われており、それらの予防に繋がる可能性も期待され、医療費が減るなどの経済的なメリットも期待できます。

定期検診とメンテナンスは患者様にとっても、医療者にとっても、社会にとってもプラスの側面ばかりですから、是非しっかりとメンテナンスを行う習慣を身につけてください。我々もそのお手伝いをできるように全力で邁進して行きます。

スマートフォンからのアクセスはこちら